macha

最新記事 by macha (全て見る)

- 【上級者限定】英語の名作・古典小説を読みたい人は「精読」から始めよ - 2022年9月13日

- 【初級~超上級】TOEIC満点翻訳家が「最強の英単語帳」を選んだら。 - 2022年4月28日

- 3年間やってわかった!DWEのおすすめ活用法と注意点 - 2022年4月14日

わが子に英語の絵本を読ませてあげたいけど、

- たくさんありすぎてどの絵本を選べばよいかわからない

- 子どもの成長や語学力に合った絵本を選びたい

- 面白そうな絵本が見当たらない

・・・そんな悩みをもつ親御さんは少なくないと思います。(実際、僕がそうでした)

そこで、この記事では翻訳家のmachaが、息子(5歳)への絵本探しも含め(笑)、英語育児に使える本当に優れた絵本を徹底的にリサーチし、年齢・レベル別に計30作品を選びました。

ここで紹介した絵本は、英語圏で「クラシック」として何十年も読み継がれてきた名作ストーリーばかりです。英語絵本の豊かな言葉の世界と魅力的な絵を存分に楽しんでくださいね!

どういう基準で人気の絵本を選んだか

英語圏で子供たちに一番読まれている絵本です

海外の有名読書レビューサイト「goodreads」のランキング「Best Children’s Books」をもとに作成しました(順位は2020年6月20日現在)。

ここで取り上げたのは、どれもレビュー数が多く(※最低でも1万レビュー以上)、読者からの評価も非常に高い作品です。つまり英語圏で何十年と読み継がれている人気の絵本ばかりです。

実際、多くの絵本が全米教育協会(NEA)や「School Library Journal」誌の推薦図書に選ばれたり、ハリウッドで映画化されたりしていますよ。

文章の難易度によって3段階にレベル分け

子どもに絵本を読み聞かせするときに、一番困るのが絵本の難易度ですよね。

一口に「絵本」と言っても、赤ちゃん向けの1ページ2~3単語しかないようなボードブックから、小学生低学年の子供が読むようなかなり複雑なストーリーの絵本まで、さまざまです。幼児期の月齢の差はかなり大きいので、「年中なら読めるけど、年少の子供にはまだ難しい・・・」というケースも少なくありません。

絵本を選ぶときは、子供の年齢や言葉の発達段階に合った一冊を選ぶことがとても重要です。

そこでこの記事では、前出のランキングを元に、

- 初級絵本(500語未満):ネイティブの0・1・2歳向け

- 中級絵本(500~900語未満):ネイティブの3・4・5歳向け

- 上級絵本(900語以上):ネイティブの6・7・8歳向け

の3つのカテゴリに分け、それぞれ人気の高い順に10作品を選びました(※)。

初級から中級、上級へと順番にステップアップすることで、より本格的な内容の絵本へと無理なく進むことができます。

※ 語数は主にTeachingBooks調べ。

※ 同じ作者の似たテイストの作品は同シリーズとみなし、一つにまとめてあります。

CD付き絵本も紹介

最初はネイティブの模範的な発音を聞かせてあげたい、という親御さんも少なくないと思います。そこでCD付き絵本がある場合には、そのリンク(Amazon)も掲載しましたので、参考にしてみてください。

最初に読み聞かせしたい初級絵本10選(乳幼児向け)

0歳、1歳、2歳頃のお子さんの心をがっちりつかむ、簡単な英語で書かれた入門絵本を紹介します。何度も読み聞かせしてあげてくださいね。

1.The Very Hungry Caterpillar(はらぺこあおむし)

発行:1969年

語数:221語

最初に読み聞かせしたい定番の絵本といえばこれ。エリック・カールらしい鮮やか色彩と、穴が開いた楽しい仕掛け絵本、そしてドラマチックな展開に子供たちが夢中になること間違いなし。あおむしが成長していく様子は、自分の子どもの成長とも重なって感じられますね。

著者自身の朗読CD付き絵本セットはこちら。

2.Where the Wild Things Are(かいじゅうたちのいるところ)

発行:1963年

語数:336語

モーリス・センダックの言わずと知れた代表作。いたずらのしすぎで母親から夕食を抜きにされたマックスくんの不思議で少し怖い冒険が始まります…。学校で習わないような単語も出てきて、英語絵本の奥深さを味わえますね。お子さんが怖がる場合は、少し大きくなってからまた読んでみてください。カルデコット賞受賞作品です。

朗読CDのみはこちら。

3.Goodnight Moon(おやすみなさい おつきさま)

発行:1947年

語数:131語

少しずつ夜が更けていくうさぎさんの家の中。見開きの大きなイラストにいろんなモノが描かれていて、見ていて楽しいですね。韻を踏んだリズムのよい文章は眠気を誘い、英語圏ではベッドタイムストーリーとして人気です。続編の「My World(ぼくのせかいをひとまわり)」もどうぞ。

CD付きの絵本セットはこちら。

4.If You Give a Mouse a Cookie(もしもねずみにクッキーをあげると)

発行:1985年

語数:291語

「ネズミにクッキーをあげるとどうなるか?」という男の子が想像がどんどん膨らんでいく話。他愛もないストーリーですが、テンポがよく、オチもあって楽しく読めます。日本ではあまり知られていないのがもったいないベストセラー。

CD付きミニブック(サイズの小さい絵本です)はこちら。

5.Madeline(ちいさなマドレーヌ)

発行:1939年

語数:418語

パリの寄宿学校に暮らす一番年下(7歳)のマドレーヌの物語(英語の発音は「マデライン」)。独特のタッチの絵柄と、全体的に韻を踏んだ文章が印象的で、大人も楽しめるかわいらしいストーリーです。原作者と孫によってシリーズ計12作品が出版されています。

6.The Monster at the End of this Book

発行:1971年

語数:355語

「セサミストリート」の人気キャラクター、グローバーが主人公。最後のページにいる恐ろしいモンスターにたどり着かないよう、グローバーがあの手この手で読者がページをめくるのを食い止めようとします。子どもがゲラゲラ笑いながら読むのが目に浮かびます。

7.Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?(くまさん くまさん なにみてるの?)

発行:1967年

語数:196語

挿絵は「The Very Hungry Caterpillar」のエリック・カールです。耳に残るシンプルな文章が何度も繰り返されるので、月齢の低い子の読み聞かせにも使えます。何度も読むうちに、色や動物の名前を英語で言えるようになりますね。ほかに「Polar Bear~」「Panda Bear~」「Baby Bear~」と同シリーズで3作品出ています。

エリック・カールが朗読しているCD付きの絵本セットはこちら。

8.Don’t Let the Pigeon Drive the Bus!(ハトにうんてんさせないで。)

発行:2003年

語数:161語

「バスを運転したい」というハトのわがままなお願いに、子ども(読者)が思わず「No!」と反応してしまいそうなコミカルな絵本。文字は少なめですが、会話の内容が絵だけでは説明できないので、少し大きめの子どもの方が楽しめるかも。カルデコット賞受賞。続編も7作品出ています(2020年現在)。

9.The Napping House

発行:1984年

語数:268語

みんなが寝静まった家で何が起きるか…。ベッドタイムストーリーに最適な一冊。同じ文章が何度も繰り返され、オチもあるので、楽しく読めます。続編「The Full Moon at the Napping House」もぜひどうぞ。著者はカルデコット賞受賞作家で、ほかに「The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry, and the Big Hungry Bear 」もおすすめです。

10.Go, Dog. Go!(それいけ、わんちゃん―Go,Dog.Go!)

発行:1961年

語数:515語

いろんなヘンテコな犬たちが次から次へと出てきて、ややまとまりのない話ですが、イラストが面白いので子どもはハマります。文字数は多めですが、色や位置関係など、基本的な言葉を学べるようになっていて、小さい子の英語学習にぴったり。ドクター・スースが発行人を務める「Beginner Books」シリーズの一冊で、テイストがどことなく近いです。(笑

読書が好きになる!中級絵本10選(園児向け)

3歳、4歳、5歳頃の子どもが夢中になる絵本を紹介します。少しストーリーが長くなり、使われる語彙もレベルアップしていきます。

1.Green Eggs and Ham

発行:1960年

語数:769語

ドクター・スースの人気作。話は少し長めですが、ドクター・スース作品では珍しく造語がなく、簡単な単語だけで書かれていて、また同じ文章の繰り返しも多いので、話の流れはシンプルで理解しやすいです。2019年にNetflixでアニメ化もされました。

朗読CD付きのお得な絵本セットはこちらです。

2.The Giving Tree(おおきな木)

発行:1964年

語数:621語

成長していく少年と、いつもそばにいる大きな木。シンプルな文章ながら、読んだあとに余韻が残る一冊。英語の教科書に採用されているので、覚えている人も多いかも。大人になっても読み返したい本ですね。

CD付きハードカバーはこちら。著者自身が朗読していますが、読むスピードが速いのと、原文と少し違うのが残念。

3.Chicka Chicka Boom Boom

発行:1989年

語数:563語

アルファベットがヤシの木を登っていく話。英語圏の幼稚園ではアルファベットを教えるための絵本として使われたりしています。英語はライム(韻)を踏んでいて、少し難しいかも。「Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?」と作者と同じです。

4.Corduroy(くまのコールテンくん)

発行:1968年

語数:704語

デパートに売られている、ボタンのとれたクマのぬいぐるみ。そこへ母親と買い物にやってきた女の子…。読んだ後、やさしい気持ちになれる本。続編「A Pocket for Corduroy」もぜひどうぞ。作者ドン・フリーマンはニューヨークを舞台にした絵本をいくつか描いています。

5.Harold and the Purple Crayon(はろるどとむらさきのくれよん)

発行:1955年

語数:657語

男の子が紫色のクレヨンを使って自分で話の絵を描いていくというユニークなストーリー。ページ数は多めですが、各ページに文章は1~2行しかないので、絵を見ればだいたい言葉の意味がわかるようになっています。ハロルド・シリーズは全7作品出ています。

6.Are You My Mother?(あなたがぼくのおかあさん?)

発行:1960年

語数:699語

お母さん鳥を探す赤ちゃん鳥の心温まる話。「母の日」や出産祝いのプレゼントにぴったり。文章は長めですが、基礎的な単語しか使われていないので理解しやすいです。初級編で紹介した「Go, Dog. Go!」の著者と同じ。

7.Love You Forever

発行:1986年

語数:772語

母親の息子に対するやさしい愛情がひしひしと伝わってくる作品。子供向けというより、むしろ大人の方がジンときそう。ドラマ「FRIENDS」のラストシーズンでレイチェルたちが涙する絵本です。

8.Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day

発行:1972年

語数:741語

朝起きたときから「最悪の一日」になる予感がしている男の子アレクサンダーのお話。そんな日もあるよね、と共感してしまいます。典型的なアメリカの子どもの日常が描かれていますが、絵だけでは想像しにくい文章が多いので、英語のレベルは少し高めです。

9.The Mitten

発行:1989年

語数:584年

日本では「てぶくろ」として知られているウクライナの民話。ただし、出てくる動物や終わり方などが少し違います。見開きページの両端に別の視線の絵をあしらえた独特の構造は、見ていて楽しいですね。繊細で美しい絵もポイントです。

10.Caps for Sale

発行:1940年

語数:672語

売り物の帽子を自分の頭に載せて売り歩けど、まったく売れない行商人…。絵がシュールで楽しい雰囲気を醸し出しています。文章の繰り返しが多いので、子どももすぐに覚えて、一緒に口ずさんでくれそうです。「Lewis Carroll Shelf Award」受賞作。

もっと読みたくなる!上級絵本10選(年長~小学生向け)

6歳、7歳、8歳頃の子供が楽しる本格ストーリーの絵本を紹介します。絵に比べて文章量がかなり多くなるので、ある程度、いろんな知識や語彙力、集中力がついてきた子ども向けです。

1.The Cat in the Hat(キャット イン ザ ハット)

発行:1957年

語数:1621語

絵本の歴史に燦然と輝くドクター・スースの代表作。独特のイラストに、韻(ライム)を踏んだリズミカルな文章、そして楽しいストーリーと、子供がハマる要素がつまっています。ほかに、「The Lorax」「How the Grinch Stole Christmas!」「Oh, The Places You’ll Go!」「One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish」などの作品も子どもたちに大人気です。

英語のリズムを楽しみたい人は、CD付きの絵本セットがお勧めです。

2.The Tale of Peter Rabbit(ピーターラビットのおはなし)

発行:1902年

語数:975語

100年以上にわたって、世界中の子どもたちに愛されてきたクラシックストーリーです。ハラハラドキドキの展開に子供はきっと夢中になると思います。ところどころイギリス英語の古風な表現が使われているのも、勉強になりますね。シリーズ全23作品あります。

シリーズ全作品を収録した朗読CDはこちら。

3.The Polar Express(急行「北極号」)

発行:1985年

語数:1054語

雪が舞い落ちる幻想的なイラストが印象的なクリスマスストーリーです。子供たちの想像力をかきたててくれますね。カルデコット賞受賞作。日本語版は村上春樹さんが翻訳。2004年にトム・ハンクス出演でアニメ映画化もされました。

CD付きの絵本セットはこちら。

4.Make Way for Ducklings(かもさんおとおり)

発行:1941年

語数:1149語

70年以上にわたって愛されてきた名作絵本。危険いっぱいの街中に降り立ったカモの冒険が、リトグラフ(平板画)のやさしい筆使いで描かれています。古いアメリカの街並みもどこか懐かしい雰囲気を感じさせます。カルデコット賞受賞作。

5.Curious George(ひとまねこざる)

発行:1941年

語数:918語

日本でも有名な「おさるのジョージ」です。好奇心旺盛な子ザルのジョージがいろんなところでドジをやらかす、かわいらしいストーリー。英語もシンプルで読みやすいです。原作者より7作品、そして他の作者らより類似シリーズ作品が多数出ています。

原作者による全7作品を収録した大型本(朗読音声ダウンロード付き)はこちら。

6.Stellaluna(ともだち、なんだもん!―コウモリのステラルーナの話)

発行:1993年

語数:1463語

生まれてすぐに母親と別れてしまったコウモリの子どもの冒険話。コウモリから見た物珍しい世界に子供は興味津々になると思います。90年代に発刊された比較的新しい作品ですが、アメリカで「先生たちが選ぶ児童書100冊」にも選ばれるなど、非常に評価の高い絵本です。

7.Cloudy With a Chance of Meatballs(くもりときどきミートボール)

発行:1978年

語数:1231語

もし雨の代わりに空から食べ物が降ってきたら…? そんな一風変わったストーリー設定で読者を魅了するファンタジー的な絵本。精密なイラストも味わいがありますね。気に入った人は、続編「Pickles to Pittsburgh」や続々編「Planet of the Pies」もぜひどうぞ。

8.The Poky Little Puppy

発行:1942年

語数:1163語

初版発行以来、何世代にもわたって読み継がれてきた名作絵本。飼い主の言いつけを破って、いつもフェンスの下に穴を掘ってしまう5匹の子犬たちの話です。子どもたちに「ルールとは何か」を考えるきっかけを与えるような作品ですね。

9.Frog and Toad Are Friends(ふたりはともだち)

発行:1970年

語数:2281語

大人気「Frog and Toad」シリーズの第1作で、計5本の短編が収録されています。日本では小学校の国語教科書にも採用されているので、子どもの頃に読んだ人も多いかも。「ともだち」をテーマとした心温まるストーリーです。

10.Blueberries for Sal(サリーのこけももつみ)

発行:1948年

語数:1042語

絵本作家マクロスキーの「Make Way for Ducklings」と並ぶ、もう一つの人気作品。女の子がお母さんと一緒に野山にブルーベリーを摘みに行ったら、そこには野生のクマの親子が…。人間とクマの視点を対照的に描いた点が斬新で面白いですね。

絵本の読み聞かせ方

英語育児で絵本を活用するときに僕が心掛けているポイントです。

1.毎日読む&繰り返し読む

おうち英語では、絵本をできるだけ毎日読むのがおすすめです。英語、日本語を問わず、「言葉」はすべての知識の基礎になります。子供が飽きるまで、同じ本を何回も繰り返し読みましょう。

毎日読めば、1日1冊だとしても、小学校入学までに延べ2000冊以上を読むことができます。

(365冊 × 6年間 = 2190冊)

ここで紹介した絵本を読み終わった人は、「多読」を補う手段として、こちらの記事も参考にしてみてください。

2.CDがあれば音も聴く

英語の発音にある程度自信があれば、そのまま自分で読み聞かせできますが、そうでない場合は、プロの朗読音声に頼るのも手です。

とくにドクター・スースをはじめ、ライム(韻)が特徴の文章の場合、耳で聞くことによって、言葉に対するリズム感が磨かれていきます。

朗読CDなどがついている絵本は、積極的に活用しましょう。

3.同じ作者・同じシリーズの絵本を読む

子どもは、まったく知らない絵本を読むより、すでに知っているキャラクターがいる絵本の方に惹かれるもの。

子どもが気に入った絵本があれば、同じシリーズや同じ作者のほかの作品をどんどん読み進めていきましょう。

同じ作者だと同じ単語や表現が使われたりするので、子供にとって文章の難易度が少し下がり、ストーリーに親しみやすくなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

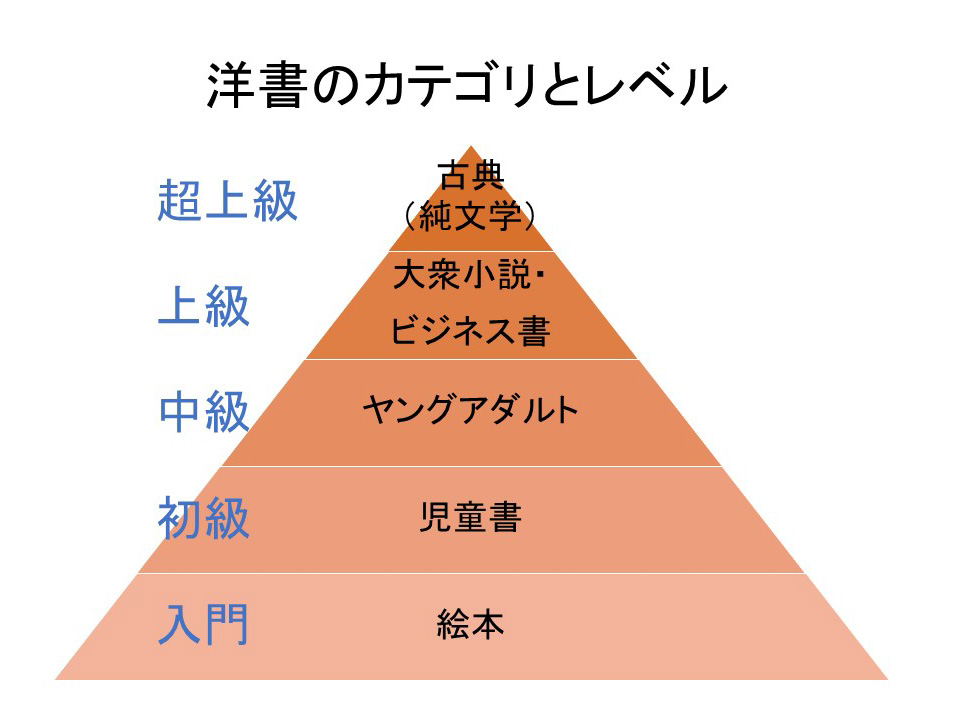

言うまでもなく、絵本は国を問わず、ネイティブが最初に読む絵本。だから、洋書の中で一番簡単なカテゴリに入ります。

なるべく、ジャンルを問わず、たくさんの絵本を読むことをおすすめします。いろんなタイプの絵本を読んでいるうちに、自然に語彙力や文章理解力などが養われていきます。

絵本を読んで培った「基礎体力」は、その後、児童書やヤングアダルトへと進んでからも必ず役立ちますよ。

ここで紹介した名作絵本を通して、素敵な本の世界に触れるきっかけになれば幸いです。

Happy reading!